CL福岡に参加した皆様お疲れ様でした。僕は涙の落選だったのでサブイベに参加しました。久々に何もかかってないポケモンカード楽しかったです。時間制限がなかったのでロストと40分くらい試合してました。どうもゆっけです。

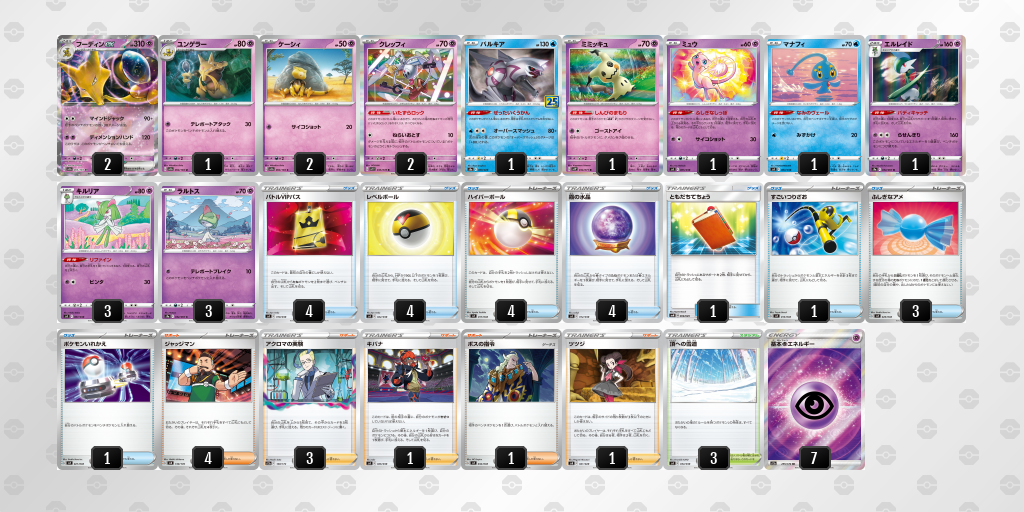

シティリーグシーズン3に参加してきました。結果は2-3です。デッキ自体は悪くなかったと思いますが、僕のプレイングのせいでこの結果です。そこそこポケカ始めて時間も経ってるにも関わらずプレミが減らないのは悲しいですね…1人回しばっかりで対面の練習が足りてないのかな…。2023年は下半期ほぼフーディンexしか使っておらず、別のデッキを使ったのも久々だったので記録のための更新です。暇つぶしに読んでいってね。

なぜ今ワナイダーexなのか

実際の話をすると僕が環境デッキを持ってないのと、レギュレーション変更により雪道が無くなったせいでフーディンが使えなくなってしまったせいです。流石に雪道の互換が来ると思ってましたが…。フーディンが使えないとなると僕の手元にあるのはワナイダーexデッキのみです。ただこれ以外にもワナイダーがいけると思った根拠はいくつかあるので列挙します。

①頂への雪道のレギュ落ち

前述の通り頂への雪道が使えなくなり、またその互換となるカードも来なかったため、ワナイダーの特性「トラップテリトリー」が止まらなくなったという点もありますが、それ以上に特性が止まらなくなった悪リザードンexは"最強"に成りました。悪リザ収録直後は炎エネを供給できることから様々な炎タイプのアタッカーを採用しているバレット的な構築が多く、ワナイダーは弱点を突かれるのでダメか…と思っていましたが煮詰まってきた最近の構築では、やはり悪リザの単体性能が高い故かサブアタッカーの採用がそこまで多くないリストに落ち着いたように思えます。弱点を突けるデッキが環境トップに立ったというのはワナイダーにとってかなり追い風です。

また雪道ツツジというお家芸を失ったロスギラが数を減らしたのもワナイダーにとって追い風です。シンプルに雪道ツツジが辛いのは当然のこと、ギラティナVSTARが重く下手すればこいつでサイド4枚くらい稼がれて負けてしまいます。そのギラティナが割り切って良いほど環境からいなくなってくれました。

②サーナイトexの減少

雪道が無くなったのはサーナイトにとってもかなりの追い風ですが、それ以上にレギュレーション変更で失ったものが多すぎます。霧の水晶、レベルボール、特性「ふしぎなしっぽ」のミュウ、何より特性「アルカナシャイン」のサーナイトが落ちたため、これまでの構築から大きな変更を強制されました。これによりワナイダーの天敵であったサーナイトが環境で数を減らしてくれました。

③ポケモンV主体デッキの再興

環境トップとなった悪リザですが、序盤に火力が出ないという欠点があります。ワザ「バーニングダーク」の素点は180点なので、こだわりベルトでもHP220のたねのポケモンVを倒すことができません。そのため序盤でポケモンVの行動が前環境より保証されやすくなりました。またマキシマムベルト、ワザ「スペシャルころころ」のチラチーノの収録により、アルセウスVSTAR、ルギアVSTARの構築が再流行し始めました。ポケモンV主体のデッキに対し、ワナイダーは先攻を取ればかなり優位に戦うことができます。

前回からの変更点

レギュレーション変更に伴って失ったカードもあれば、関係なく新規に入ったカードもあるためまとめて紹介します。

・ホシガリス1→0

あったら嬉しいカードではありますが、枠の都合で不採用に。ビーダルやワナイダーを並べる必要があり、またその他にもメタとなるカードのためにもベンチ枠が必要で元々かなりベンチが狭い構築なので、贅沢品やな…となりました。当然枠があれば絶対採用したいカードです。

・リククラゲ、ノノクラゲ

不利すぎるパオジアンexに対するメタカード。こいつがいなければスーパーエネルギー回収+手貼りで簡単にワナイダーが倒されてしまいます。正直このカードあってもすごいつりざお→大地の器+特性「わななくれいき」で水エネルギーを集められてしまいますし、リククラゲが立てば有利とまではいきませんが、こいつがいなければお話になりません。シェア率的にも無視できる対面ではないので切らずに採用しました。実はワザ「きのこドレイン」が優秀で、80点でミミッキュを倒せる上、30点回復できるのでミミッキュのワザ「ゴーストアイ」を70×2-30=110点と2耐えすることができます。草無無の3エネ要求なので簡単に打てるワザではなく、サイドが取られているならかがリザの方が優秀ですが、サイドを取ってこないLO対面だと実は撃つかもしれないワザです。ノノクラゲについてはHPが最も高く、またにげるためのエネルギーが最も少ないカードを選択しました。草タイプだとタマンチュラと色が被りますが闘タイプなのも地味に評価ポイントです。

・なかよしポフィン…4

バトルVIPパス。しかも空撃ちできる。

・ネストボール…4→3

序盤の事故回避カードであるイキリンコexに触れたり、かがやくリザードンに触れるカードですが、基本的にはなかよしポフィンが優秀すぎるためそちらに枠を譲って3枚に。

・大地の器…2

実質ルミナスエネルギー。しかも後述するペパーで触れる上、手札のトラッシュも可能なのでビーダルや後述するメロコとも相性がいいです。

・すごいつりざお…1→2

ピン刺しでええやろ…と思っていましたが、イキリンコで巻き込んだり、コストで捨てたりするカードが多い都合上、拾えるカードは多い方がいいということで2枚に。そういえば前の構築ではクララを採用していましたがクララがレギュ落ちしたのでその分の採用と思えばやはり2枚目は必要ですね。2枚採用のおかげでポケモンやエネルギーはもちろん、このカード自体をコストにしやすくなりました。

・ポケモンいれかえ

あなぬけのヒモのレギュ落ちに伴い、入れ替え札として採用。枠があれば増やしたい。

・プライムキャッチャー

ACE SPEC枠。どう考えてもこのカードが頭一つ抜けて強い。対立候補としてはヒーローマント、マキシマムベルトがありますが、ヒーローマントはロストスイーパーで割られるとアタッカーを複数枚同時に取られて悲惨なことになってしまうため不採用、マキシマムベルトは+50して倒したいポケモンexが今の環境にいなかったので不採用となりました。あなぬけのヒモより器用にサイドを取りに行ける上、ペパーがグズマになるのも偉い。

・カウンターキャッチャー

採用しない理由がない最強カード。ペパーがボスになります。

・ロストスイーパー

最近数を増やしてきたいわゆるカウンターテツノカイナに対するメタカード。ブーストエナジー未来によってにげエネが0となり、ワイヤーハングのダメージが90点になってしまいます。ただブーエナさえなければテツノカイナexはにげエネ4なのでワナイダーが1体でもいれば240点で処理可能です。一応手札も減らせるためビーダルとの相性も良いです。

・こだわりベルト→まけんきハチマキ

ポケモンVが再び数を増やしたとは言え以前ほどではなく、また前環境ではギラティナがトップにいたためベルトがかなり重要でしたがそのギラティナもかなり数を減らしたためこだわりベルトの1枚をまけんきハチマキに変更しました。ビハインド時という制限はありますが、まけんきハチマキならたねのポケモンexをワナイダーで処理しやすくなったり、かがリザでピジョットexを処理できるようになったりします。

・ワザマシン エヴォリューション

進化ポケモンを多く並べたいこのデッキでは相性の良いカードです。特にワナイダーは存在するだけで相手ターン中にも妨害できる特性なので、後攻1ターン目で撃ったりすると相手が結構困ったりします。また単純に進化によってHPも増加するため、序盤のベンチ狙撃のケアにもなります。

・博士の研究→ペパー

強力なグッズ、ピンポイントで欲しいポケモンのどうぐが増えてきたため、確定サーチで持ってこれる点を博士より評価して採用しました。状況によってポケモンになったりエネルギーになったりグズマになったりするのはかなり強力ですが、グッズのみのサーチならカードパワーはフウロと同レベルか若干下くらいなので4枚ではなく3枚採用に。

・メロコ…2

キバナの代わり。トラッシュに炎エネルギーが無いと使えないのと、確定サーチでない代わりに手札が増えるのは偉いです。キバナだと微妙に枚数が足りないこともあったので。でもやっぱキバナの方が偉いかな…。本当は3枚にしたいところではありますが、炎タイプがメインの構築ではなく炎エネの枚数を最低限にしているため、そう何回も撃てないだろうということでこの枚数に。

・ボスの指令…3→2

サポート以外で裏を呼べるカードが増えたので、枠を譲る形で2枚採用に。

・ボウルタウン…2→0

ポフィンが強すぎるのと、雪道が無くなってスタジアムにそこまで枠を割かなくて良くなったため不採用に。

・レッスンスタジオ→災いの荒野

元々レッスンスタジオはワナイダー3体+こだわりベルトでHP280のポケモンVSTARを倒すためのカードでした。当時の環境ほどポケモンVSTARがいなくなったことと、たねのポケモンV、ポケモンexに対して打点+30になる点を評価して差し替えました。ロスト対面でも地味に刺さるカード。

・基本炎エネルギー…2→3

大地の器が実質的にルミナスエネルギーの役割を果たしてくれてはいますが、メロコの発動のために現物の炎エネの数を増やしました。3枚ならギリギリ試合中に前もってトラッシュに置ける枚数だと思います。

<採用検討カード>

・崩れたスタジアム

イキリンコを消すためのカード。ベンチを絞るデッキではなく、イキリンコを出した時点でほぼ確実にベンチは埋まるので引くことさえできれば負け筋を消すことができます。また古代バレット等ダメージを刻んでくる相手に対してダメージを負ったワナイダーを消すことで1回分の攻撃を無かったことにすることもできます。ただ採用するならピン刺しで、欲しいタイミングで引いたり手札に抱えたりできるかどうかも怪しく、ご都合カードやな…となり不採用。枠があれば採用したいです。

・ダブルターボエネルギー

早期にかがリザを動かすことができたり、ワナイダー・ビーダル・リククラゲのにげエネとしても使うことができます。何よりダブルターボがついたタマンチュラでワザ「しばりつける」を撃つと相手を倒すことなくロックができるようになります。枠がないので不採用。

環境デッキに対する立ち回り

・悪リザードン

悪リザは草弱点なので基本的にはワナイダーが有利に戦えますが、バーニングダークの仕様上試合の終盤ではワナイダーもワンパンされてしまいます。そのため重要なのは序盤でいかにサイド差をつけるか、また後半かがリザを絡めて盤面にポケモンexを残さないかです。序盤においてワナイダーが倒されるのはサイドを3枚取ってから、もしくはこちらがサイド先行して2枚取っている時にまけんきハチマキが着いた時です。つまり先行できる時はサイド1枚→悪リザ倒して2枚、ビハインド時は悪リザ倒して2枚→悪リザもしくはロトムV等倒して2枚という取り方を目指します。1枚取られた後返しで悪リザを倒してしまうと、こちらがサイドを先行する形となりまけんきハチマキが条件を満たしてしまうためこの場合はもう一枚取らせてから殴り出すかもしくはサイド1のポケモンを取りに行きます。現在の悪リザはプライムキャッチャー採用の方が多いため、基本的にはマキシマムベルトは考慮せずに立ち回ります(というよりベルトがあった場合はサイド1枚でも取った時点でワンパンのやり合いになってケアできないので考慮しません)。この対面でキツいのはやはり相手のかがリザです。相手のかがリザに対してはこちらもかがリザで応じなければ返しの悪リザでワナイダーが取られてしまうため、決してワナイダーでは殴らず、またベンチのタマンチュラも安易にワナイダーへと進化させないように立ち回ります。

・パオジアン

この対面ではとにかくマナフィを置いて、リククラゲを育てることに全力を注ぎます。序盤では相手のポケストップを止めたり、当然ですが中盤以降のわななくれいきを止めてワナイダーが倒されにくくなるように努めます。早期にリククラゲを狙われて倒されてしまった場合、リククラゲを育てている間にサイドを取り進められてしまうので、ベンチにいるであろうビーダルを呼び出してタマンチュラのしばりつけるで時間を作ります。ここまでやってやっと試合になるかな〜くらいには不利対面です。

・ロスバレ

キュワワーを使い回す以上入れ替え札が多投してありますが、逆に言うと入れ替え札でしかアタッカーを前に出せないため、試合が長引けば長引くほどロスバレ側のリソースが厳しくなっていきます。サイド2枚くらいなら先行されても捲れるので、序盤はサイドレースよりも確実な盤面形成を優先します。げっこうしゅりけんはマナフィで、ロストマインは場のポケモンをしっかり進化させることでケアし、それぞれのワザでサイド複数枚稼がれないようにします。そうなるとロスバレ視点ではウッウで1枚ずつ取るか、トドロクツキexかテツノカイナで複数稼ぐかの選択肢になりますが、ワナイダーはおとぼけスピットを2耐えできますし、またトドロクツキやテツノカイナも簡単に返すことができるためかなり渋いサイド交換になってしまいます。またかがやくポケモンでリザードンを採用していない場合、こちらのかがリザがかなり重いです。ウッウやヤミラミでワンパンできず、どうしてもトドロクツキやテツノカイナを動かすことを強要されます。サイド3枚目くらいからかがリザを準備して、ナンジャモを撃ちつつ後続のワナイダーを育てると取られにくいです。また単純な立ち回りですが、序盤にナンジャモを撃ちすぎると後半の捲りが効かなくなるので序盤はナンジャモを温存し、残りサイドが4枚くらいになってからナンジャモを撃ち始めると効果的です。

・ルギア

先攻でも後攻でもあんまりやることは変わりません。ワナイダーを並べてルギアVを取れれば大体勝てます。アッセンブルスターからいきなりワナイダーを取られず、ワナイダーが攻撃を一度耐える展開になればまあまあ勝てます。逆にブン回られたら負けです。この対面で重いのはチラチーノで、アーケオス1体が実質140点となるので余裕がある時はアーケオスから取っていくと後々攻撃とエネルギーが追いつかなくなって勝てます。チラーミィが並ばなければ1体ずつ呼び出して倒すのも効果的です。

・アルギラ

以前の構築とやることはほぼ同じです。先攻取ったら全力で先2でサイド2枚取りに行きます。後攻ならかがリザを絡めて捲りを狙います。この対面でイキリンコを出すと簡単にサイド2枚を稼がれてしまうため、極力出さないようにプレイします。多少サイドを先行されても、ギラティナVから取っていけばかがリザも含めて逆転は可能です。お互いビーダルが生命線であることは把握している対面なので、常にビッパ・ビーダルの予備はベンチに置く必要があります。

・カウンターテツノカイナ

最近数を増やしてきたデッキですが、実は最もイージーな対面でもあります。基本的にロストスイーパー+ワイヤーハング、かえんばく、かえんばくの3回の攻撃で勝てます。相手がかがリザをワンパンするためにテツノカシラexを出した場合、タマンチュラのしばりつけるでロックし続けてサイド2枚取ることができます。この時ボスでビーダルやワナイダーを縛られないようににげエネや入れ替え札は抱えておく必要があります。超エネルギーが採用されている構築だとこの戦法はむしろ逆効果なので、厳しい展開の時だけテツノカシラを狙います。

・イダイナキバLO

ワナイダーが立ちさえすれば仮にイダイナキバにブーストエナジー古代がついてもワンパンすることができます。LO対面では基本的な立ち回りですが、ビーダルやイキリンコ等の余計なポケモンはベンチに出さず、またエリカの招待のケアのため積極的にトラッシュに送ります。ミミッキュに対しては前述の通りリククラゲを育てて対応します。かがリザは相手がサイドを取らないことが多いためサブアタッカーにもしづらく、にげエネも3で入れ替えも困難なため、可能な限り場には出しません。あとは相手がトラッシュ上手じゃないことを祈るばかりです。つりざおと入れ替え札落とされたら泣きましょう。

シティリーグ当日のマッチアップ

・1戦目 ピジョリザ 後攻 勝ち

お相手マナフィスタート、こちらはタマンチュラスタート。イキリンコを抱えていましたが同時にプライムキャッチャーも抱えていたためできればイキリンコは使いたくなかったのと、草エネはあったのでしばりつけるから入ればいいか…ということでイキリテイクせずにしばりつけるから入りました。次の当たりが手札に無かったので多分イキリテイクした方が良かったです。お相手の解決札はいれかえのみ(プライムキャッチャーで裏を取られるならこちらもプライムキャッチャーで再びマナフィを縛れる)でしたが、手札に抱えたかトップ解決かでマナフィが逃がされてしまいます。悪リザのいれかえ採用枚数は少ないので問題ないだろうと考えたのですが…。そのまま悪リザが立ちタマンチュラ気絶。こちらは手貼りのペース的にエヴォリューションでは間に合わないため裏のタマンチュラをワナイダーに進化+手貼りして終了。裏のワナイダーは呼ばれなかったため次のターン正面の悪リザを倒してサイド追いつきます。お相手はかがリザを育てますがバトル場に出すことができません。こちらとしてもかがリザは重いためボスで呼んで処理。ここから噛み合わなかったのか全然ワナイダーが倒れなかったのでヒトカゲ、ウガツホムラexを取って勝利。

・2戦目 アルギラ 後攻 負け

1戦目お隣さんだったのでお互いのデッキがほぼ割れた状態。後攻の時点でちょっと厳しいですが、絶望のイキリンコスタート。お相手もネオラントVスタートとは言え向こうにはフトゥーがあるので…。手札的にイキリテイクを撃つ必要が全く無かったのでかなりディスアドです。展開は十分なので裏のタマンチュラに手貼りしてエンド。お相手も展開渋めで攻撃されなかったですが、こちらも渋めで下手のタマンチュラに手貼りしてエンド。お相手はここでアルセウスVSTAR→スターバースで展開。裏のビーダルが取られます。以前として当たりが来ないのでボスでネオラントを呼んでしばりつけるを撃ちますが、お相手はスターバースでフトゥーを持ってきていたようでこれも解決されます。ギラティナVも準備されいよいよまずい展開ですが、なんとかプライムキャッチャー+まけんきハチマキで裏のギラティナVを処理。次のターンはお互い裏を呼ばずアルセウスVSTARを削ってワナイダーは気絶。ここからはかがリザを動かし、幸い裏のアタッカーはアルセウスVしかおらず、まけんきハチマキを一回使っている以上無傷のアルセウスVSTARが立つと面倒なので裏のアルセウスVを処理。ここからはお互いビーダルを立てられないままナンジャモの応酬に。こちらはボスを引けば勝利、お相手は壁として前にかがリザを出しているためボスと炎エネルギーで勝利です。使われたボスの枚数的にお相手が裏を呼べるのは確実なので、炎エネルギー無いお祈りでボスを引くまで待つべきでしたが僕が痺れを切らして攻撃してしまいます。ここでサイド先行してしまったためカウンターキャッチャーでイキリンコを処理され敗北。

・3戦目 ロストライコ 後攻 勝ち

サイド2枚ほど先行されますが、タケルライコexのにげエネが3でHP240なのでワナイダーを2体立ててワイヤーハングで処理しサイド追いつきます。返しのワザ「きょくらいごう」でワナイダーが取られますが、これにもかがリザで対応しタケルライコを倒します。きょくらいごうを撃たれた段階でお相手の場にエネルギーが無くなったので、ベンチのスナノケガワexを取るべきでした。スナノケガワが残っていると手貼り+特性「じりょくきゅうしゅう」+ミラージュゲートorオーリム博士の気迫でワナイダーが取られてしまいます。ただお相手はその要求を超えられず、かがリザが倒れなかったのでいれかえ+プライムキャッチャーで裏のスナノケガワを倒して勝利。

・4戦目 イダイナキバLO 先攻 負け

やっと先攻取れたと思ったら悲しみのかがリザスタート。一番最後に取る場所のサイドにノノクラゲが落ちる。相手のワザ「じばんほうかい」で2投していたつりざおがどちらも落とされるという踏んだり蹴ったりで敗北。

・5戦目 ロスバレ 後攻 負け

お相手ヤミラミスタートでかなり渋めでしたがポフィンを引いて1はなえらびでエンド。こちらはスタートビッパでハンドがワナイダー・草エネ・炎エネ・リククラゲ・つりざお・プライムキャッチャーとトップお祈り。トップネストボールでギリギリ繋がり、6ドローも渋い可能性がありどうせ捨てるなら撃った方がいい+にげられない可能性がある+おとぼけスピットをイキリンコで受けれるということでプライムキャッチャーでヤミラミを呼んだ上でイキリテイク。無事たねポケモンの展開とエネルギー手貼りに成功。お相手は動きがなお渋そうで、逆にこちらがサイド2枚先行する形に。その間バトル場とベンチのワナイダーにおとぼけスピットを撃たれ、ビーダルもバトル場に呼び出されおとぼけスピットを撃たれます。ロストマインでも回収には時間かかるしまだええやろ…と思いバトル場のビーダルに次ターン逃げられるようにエネルギーを貼った次のターン、まさかのデヴォリューション。最近のロスバレには入ってなかったので完全に油断していました。しかしかがリザを用意していたのでとりあえずかがリザを前に。なんとかエネルギーをつけて正面のポケモンを倒し残りサイド2枚。次ターンはお互い攻撃できず、その次のターンでかがリザにおとぼけスピット。ここでボスを引いていたので裏の残り1体のキュワワーを取るか、正面のウッウを倒すかの択になります。ナンジャモも撃っているのでここでキュワワーを取れば相手の動きをほぼ止めることができ、また初手のイキリテイクと試合中でつりざおを使い切っており、山札にはエネルギーが無くメロコしか残っていないため次のターンかがリザが倒れなければメロコが使えず1ターン渡すことになります。逆にウッウを取ればかがリザが倒されにくく、ヤミラミで倒されたとしてもメロコの勝ち筋が残り、はなえらびされたとしてもいれかえできるかという要求を押し付けることができます。はなえらびされる方を嫌ってキュワワーを取り、次のターンかがリザが取られワナイダーを前に。山の下にメロコが埋まってしまいビーダルで引けず。この時点でエネが足りなくて負けていますが、お相手のロストプロバイド+ワザマシン「かじばのいっぱつ」で敗北。エネが足りなくなる未来が割と見えてるならメロコ引ける可能性に賭けるんじゃなくて1ターン渡してもかがリザが生き残りやすくなるようにウッウを取る+生き残ったターンだけメロコが引けるの方に賭けるべきだったのか…。そもそも序盤のプライムキャッチャーのせいでにげエネが必要になっちゃったし、イキリテイクでつりざおも捨てちゃったし、デヴォリューションのケアできずにビーダルにエネルギー貼って失っちゃったし…とちりつもの結果最後の選択で負けてしまった感があります。

おわりに

デッキは悪く無かったと思いますが完全に乗り手に問題がありました。イダイナキバLOとロスバレ戦は考慮外の負けでしたが、2戦目のアルギラ戦でプレミして負けたのが全てだと思います。

情報はまだですがそろそろ流石にオーガポンexが来ると思うので悪リザの時代も終わるかな…悪リザ収録当初のサーナイトほどのデッキパワーは悪リザには無いと思うので…。テツノイバラexとかいうフーディンデッキ以外どこで使うねんみたいなカードも出たし、サーナイトの構築もじわじわと増えてきたのでそれを参考にしつつフーディンの構築も考えてみたいと思います。悪リザが残り続ければワナイダー、残らなければフーディンみたいな感じかな〜。ポケモンexが収録されてからもう1年経つし、そろそろフライゴンex出てくれないですかね、よろしくお願いします。それでは〜〜。